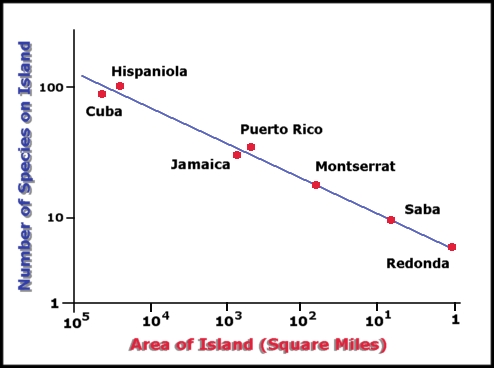

Secondo una regola empirica, il numero di specie raddoppia al decuplicarsi della superficie occupata.

Il

numero delle specie è frutto di un equilibrio dinamico. Nuove specie arrivano,

vecchie specie scompaiono, la composizione della fauna e della flora è in

continua mutazione ma il numero di specie presenti in ogni dato istante rimane

stabile. Questo modello sta alla base della teoria della biogeografia (1963, Wilson

e MacArthur): la fauna e la flora delle isole di tutto il mondo mostravano la

presenza di una relazione costante tra l’area delle isole e il numero di

specie che le abitavano (maggiore è la superficie maggiore è il numero di

specie). Il numero di specie all’incirca raddoppia al decuplicarsi dell’area

( effetto area).

S = C . Az

dove S è il numero di specie, A è l’area della zona, C è costante e z è anch’essa una costante che dipende dal gruppo di organismi considerato (uccelli, rettili, piante erbacee) e dall’eventuale vicinanza o lontananza dell’arcipelago alle aree di formazione.

Allo scopo di calcolare il tasso di estinzione, C può essere trascurato. Il coefficiente che conta è, infatti, z, parametro che varia da 0,15 a 0,35 in base al tipo di organismo considerato e all’habitat in cui vive; esso sarà basso quando la specie ha buone capacità di dispersione, come nel caso degli uccelli. Quanto è più alto il valore di z, tanto più è probabile che il numero delle specie si riduca in concomitanza con il restringimento dell’area ovvero, quando si riduce l’area, il tasso d’estinzione aumenta e si mantiene al di sopra del livello originale fino a che il numero delle specie non diminuisce raggiungendo un nuovo equilibrio a un livello inferiore. In modo molto approssimativo, la riduzione dell’area delle foreste pluviali tropicali, al tasso attuale, implica l’estinzione annuale, o quanto meno la condanna all’estinzione, di circa lo 0,5% delle specie della foresta.

Via via che vengono abbattuti gli ultimi alberi e che gli ultimi appezzamenti di foresta vengono trasformati in terreni da pascolo o da semina, la curva area-superficie si discosta dalla retta estrapolata e precipita a zero. Fino a quando da qualche parte della terra sopravviverà un fazzoletto di foresta, anche se su una cresta montuosa dell’Equador, vi sarà un certo numero di specie che, seppur ridotte a piccole popolazioni, terrà duro. Quando anche l’ultimo francobollo di foresta, o di qualunque altro tipo di habitat, viene ridotto dall’1% a zero, un gran numero di specie perisce all’istante. Questa è la situazione che affligge intere legioni di Centinela 1 in tutto il mondo, le cui estinzioni silenziose si verificano nel momento stesso in cui cadono gli ultimi alberi. Se si considera l’impatto derivante dalla cancellazione delle ultime centinaia di chilometri quadrati di foreste rimaste, siamo costretti ad ammettere che in molti casi, sparirebbe più della metà delle specie originarie. E se dette foreste fossero rifugio di specie non esistenti altrove, caso, questo, valido per molti animali e piante delle foreste pluviali, la perdita in biodiversità sarebbe immensa.

Un altro aspetto che deve essere preso in considerazione è l'effetto distanza. Quanto più un’isola dista da un continente o da altre isole, tanto minore sarà il numero di specie che lo abitano. Questa tendenza, come quella dell’effetto area, è spiegabile mediante il modello dell’equilibrio (il tasso di estinzione equilibra quello di immigrazione).

Esiste anche una piramide della diversità, basata sulla taglia degli organismi, dovuta al fatto che, rispetto a quelli più grossi, quelli più piccoli possono suddividere l’ambiente in nicchie di minor dimensioni. Il numero di specie aumenta in misura proporzionale al diminuire della superficie corporea degli animali o proporzionale al quadrato della diminuzione del peso (1952, teoria formulata dai due ecologi Gevelyn Huchinson e Robert MacArthur) e questo perché gli animali si spostano sempre su una superficie, quindi, per ogni millimetro in più di lunghezza, essi hanno bisogno di un millimetro quadro in più per trovarsi nuovi ruoli, per aprire nuove nicchie e per suddividersi in nuove specie. Di conseguenza, tanti più millimetri è lungo l’animale tante meno specie vi saranno in ragione del quadrato di quella lunghezza. Ma la natura è troppo mutevole per obbedire a semplici formule e quindi questo non accade sempre.

La diversità viventi\superficie può venire misurata dal semplice numero dei componenti l’assortimento: di solito l’analisi viene condotta a livello di specie ma può anche interessare popolazioni e individui, con una struttura del tipo:

che sarà esprimibile come densità di un determinato tipo di elementi in rapporto all’area occupata. La densità specifica, così espressa, riflette la ricchezza di nicchie cioè la diversità ambientale di una determinata area. La relazione tra superficie e numero di specie non è lineare a causa delle specie a larga diffusione: quando viene aumentata la superficie considerata esse continuano ad essere presenti, contribuendo a saturare l’ambiente, senza tuttavia far aumentare il numero totale. Su scala geografica la densità di specie appare correlata positivamente con un’abbondante disponibilità di acqua ed elevate temperature; i due fattori non sono tuttavia indipendenti, in quanto elevate temperature aumentano evaporazione e traspirazione e quindi riducono la disponibilità d’acqua: tra i due fattori e la vegetazione esistono relazioni complesse.

Quando dai vegetali si passa agli animali occorre tenere conto di altri fattori, quali la posizione nella catena alimentare, il comportamento, ecc. A questo proposito Wilson ha studiato, assieme a MacArthur, la flora e la fauna del Krakatoa dopo l’esplosione del vulcano, avvenuta nel 1883, che aveva distrutto su di esso ogni forma di vita. Ha notato che la capacità di colonizzazione per le specie animali è elevatissima, soprattutto per quelle più vagili, tant’è che il ripopolamento è stato rapido e già dopo 14 anni venivano osservate sull’isola 64 specie di piante superiori, dopo 50 anni Wilson e MacArthur ne hanno contate 271. Wilson ha messo in evidenza che negli uccelli la dimensione del territorio e il peso corporeo sono correlati; inoltre le specie predatrici hanno un territorio più ampio di quelle erbivore; infine i rapaci che si nutrono di piccoli mammiferi necessitano di un’area più ampia di quella sufficiente agli insettivori.

1 La Centinela è una piccola cresta montuosa tra le colline delle Ande, in Ecuador; scoperta per le sue ricchezze di fauna e di flora nel 1978, ha subito un gravissimo depauperamento boschivo (il 98% delle specie arboree è stato abbattuto) e molte specie rischiano l'estinzione